Warum dein Gehirn dich sabotiert: Die wahren Gründe hinter chronischen Selbstzweifeln

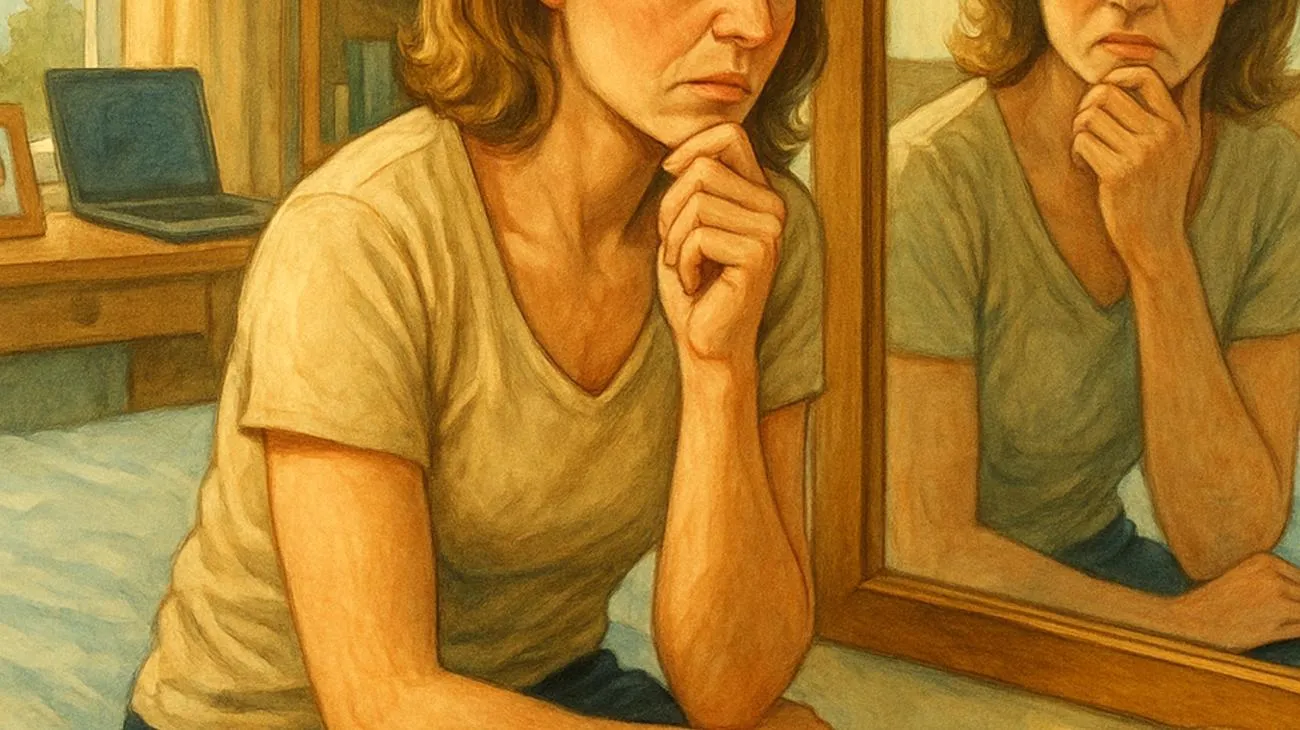

Du kennst das Gefühl: Du stehst vor dem Spiegel und fragst dich, ob du wirklich qualifiziert genug für den neuen Job bist. Oder du starrst eine halbe Stunde auf eine WhatsApp-Nachricht, weil du dir nicht sicher bist, ob deine Antwort „richtig“ klingt. Willkommen im Club der chronischen Selbstzweifler – einem Verein, dem niemand beitreten wollte, aber trotzdem Millionen von Menschen angehören.

Aber hier kommt der Plot Twist, den dein Gehirn dir verschweigt: Was du für harmlosen Selbstzweifel hältst, ist in Wahrheit ein ausgeklügeltes Warnsystem, das auf Hochtouren läuft. Psychologen haben herausgefunden, dass hinter übermäßigen Selbstzweifeln meist drei große, versteckte Ängste lauern: die Furcht vor Ablehnung, die Panik vor dem Versagen und die Angst vor Kontrollverlust. Diese unsichtbaren Puppenspieler steuern dein Verhalten, ohne dass du es merkst.

Das Selbstzweifel-Mysterium: Mehr als nur mangelndes Selbstbewusstsein

Dein Selbstzweifel ist wie ein Eisberg. Was du siehst – die ständigen „Was-wäre-wenn“-Gedanken und die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen – ist nur die Spitze. Der massive Teil unter der Wasseroberfläche besteht aus jahrzehntelang angesammelten Ängsten, die tief in deinem Unterbewusstsein verankert sind.

Forschungen zur Selbstwirksamkeitstheorie von Albert Bandura aus dem Jahr 1977 zeigen, dass Menschen nicht einfach „von Natur aus unsicher“ sind. Übermäßige Selbstzweifel sind vielmehr das Ergebnis gelernter Verhaltensmuster, die als Schutzschild gegen gefürchtete emotionale Verletzungen dienen. Dein Gehirn hat gelernt: „Lieber zweifle ich an mir selbst, als dass ich enttäuscht oder abgelehnt werde.“

Das Verrückte dabei? Diese Schutzstrategie funktioniert so gut, dass sie sich verselbstständigt hat. Psychologen bezeichnen dies als selbstverstärkenden Kreislauf – je mehr du zweifelst, desto mehr Gründe findest du zum Zweifeln.

Die drei Angst-Monster in deinem Kopf

Monster Nummer 1: Die Ablehnung-Angst

Menschen sind evolutionär darauf programmiert, zur Gruppe zu gehören. In der Steinzeit bedeutete Ausschluss aus der Gemeinschaft den sicheren Tod. Auch wenn heute keine Säbelzahntiger mehr lauern, reagiert dein Gehirn immer noch so, als wäre soziale Ablehnung eine existenzielle Bedrohung.

Neurologische Studien von Naomi Eisenberger aus dem Jahr 2003 belegen, dass soziale Zurückweisung im Gehirn tatsächlich ähnlich wie körperlicher Schmerz verarbeitet wird. Deshalb tut es so weh, wenn dich jemand „ghostet“ oder deine Idee im Meeting ignoriert wird.

Diese Angst manifestiert sich als chronisches People-Pleasing. Du sagst „Ja“ zu Dingen, die du hasst, versteckst deine wahren Meinungen und verwandelst dich in einen menschlichen Chamäleon, der ständig versucht, allen zu gefallen. Das Ergebnis? Du weißt irgendwann nicht mehr, wer du wirklich bist.

Monster Nummer 2: Die Versagensangst

Hier wird es richtig paradox: Um nicht zu versagen, setzt du die Messlatte so hoch, dass Erfolg praktisch unmöglich wird. Perfektionismus-Forscher Robert Frost erkannte bereits 1990, dass extremer Perfektionismus oft ein verzweifelter Versuch ist, Kontrolle über die Angst vor dem Scheitern zu gewinnen.

Menschen mit starker Versagensangst leben in einer Welt der ewigen Vorbereitung. Sie überarbeiten ihre E-Mails zehnmal, geben Projekte nie ab, weil sie „noch nicht perfekt“ sind, und prokrastinieren so lange, bis der Zeitdruck eine Ausrede für eventuelle Mängel liefert. Es ist eine brillante, aber selbstzerstörerische Strategie.

Das Heimtückische daran: Perfektionismus wird gesellschaftlich oft als positive Eigenschaft gefeiert. „Ich bin halt Perfektionist“ klingt viel besser als „Ich habe panische Angst zu versagen“.

Monster Nummer 3: Die Kontrollverlust-Angst

Diese Angst ist besonders raffiniert, weil sie sich als „Vorsicht“ tarnt. Menschen mit Kontrollverlust-Angst durchdenken jedes erdenkliche Szenario, erstellen mentale Pro-und-Contra-Listen für die kleinsten Entscheidungen und treffen paradoxerweise trotzdem keine Entscheidungen, weil keine Option hundertprozentig sicher ist.

Studien zur Entscheidungspsychologie zeigen, dass diese Menschen oft unter „analysis paralysis“ leiden – sie sammeln endlos Informationen, ohne jemals zu handeln. Du kennst das vielleicht: Du brauchst eine Stunde, um ein Restaurant auszuwählen, wechselst ständig deine Meinung und lässt lieber andere entscheiden, um die Verantwortung zu vermeiden.

Der Ursprung: Wie deine Kindheit dein erwachsenes Ich sabotiert

Hier kommt der wirklich verstörende Teil: Die meisten deiner selbstzweifelnden Gedankenmuster stammen nicht aus dem Erwachsenenalter, sondern wurden bereits in der Kindheit programmiert. Bindungsforschung von John Bowlby aus den 1980er Jahren zeigt, dass frühe Erfahrungen neuronale Pfade schaffen, die ein Leben lang aktiv bleiben.

Dabei geht es nicht um dramatische Traumata. Manchmal reichen scheinbar harmlose Erfahrungen: Eltern, die Liebe an Leistung knüpfen, ständige Vergleiche mit Geschwistern oder die gut gemeinte, aber verheerende Aussage „Du könntest so viel erreichen, wenn du dich nur mehr anstrengen würdest“.

Diese Erfahrungen formen sogenannte kognitive Schemata – mentale Baupläne, die bestimmen, wie du dich selbst und die Welt siehst. Glaubenssätze wie „Ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden“ oder „Fehler bedeuten, dass ich wertlos bin“ werden zu Autopilot-Programmen, die dein Verhalten steuern.

Die Masken des Selbstzweifels: Versteckte Ängste im Alltag

Das Tückische an diesen versteckten Ängsten ist ihre Tarnung. Sie zeigen sich nicht als offensichtliche Panikattacken, sondern schleichen sich in dein tägliches Leben ein und werden zu „normalen“ Verhaltensmustern. Die häufigsten Masken sind:

- Perfektionismus: Von außen siehst du wie jemand aus, der hohe Standards hat. In Wahrheit bist du ein Gefangener deiner eigenen unmöglichen Ansprüche.

- Chronische Bestätigungssuche: Du fragst ständig andere nach ihrer Meinung – nicht wegen ihrer Expertise, sondern aus verzweifeltem Bedürfnis nach Bestätigung.

- Unentschlossenheit: Du kannst dich nicht zwischen Netflix-Serien entscheiden und lässt andere wichtige Lebensentscheidungen für dich treffen.

Der eigentliche Kern dieser Verhaltensweisen ist immer derselbe: die panische Angst, die „falsche“ Wahl zu treffen und mit den Konsequenzen leben zu müssen.

Der Teufelskreis: Wie Selbstzweifel sich selbst verstärken

Jetzt kommt der wirklich fiese Part: Selbstzweifel haben die Superkraft, sich selbst zu verstärken. Es ist ein psychologischer Teufelskreis, der sich immer schneller dreht, je länger er läuft. Du zweifelst an dir selbst, also vermeidest du Herausforderungen oder gibst schnell auf. Dadurch sammelst du keine positiven Erfahrungen, die deine Selbstzweifel widerlegen könnten.

Forschungen zur selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung zeigen, dass Menschen in diesem Kreislauf gefangen überempfindlich gegenüber Kritik werden und neutrale Situationen als Bedrohung interpretieren. Ein neutraler Gesichtsausdruck wird als „Die Person mag mich nicht“ gedeutet, eine verspätete Antwort auf eine Nachricht als „Ich habe etwas Falsches gesagt“.

Gesellschaftliche Brandbeschleuniger: Warum heute alles schlimmer ist

Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, lebt du in einer Gesellschaft, die wie Benzin auf das Feuer deiner Selbstzweifel wirkt. Social Media bombardiert dich täglich mit den „perfekten“ Leben anderer, die Arbeitswelt fordert ständige Optimierung und überall lauern Vergleichsmöglichkeiten.

Studien zu sozialen Medien und Selbstwert von Richard Perloff aus dem Jahr 2014 zeigen, dass kontinuierliche Vergleiche mit idealisierten Darstellungen anderer das Selbstwertgefühl systematisch untergraben. Du vergleichst dein chaotisches Innenleben mit den Instagram-Highlights anderer Menschen – ein Kampf, den du nie gewinnen kannst.

Unsere leistungsbasierte Gesellschaft verstärkt problematische Glaubenssätze zusätzlich. Wenn dein Selbstwert an deine Produktivität gekoppelt ist, wird jeder schlechte Tag zur existenziellen Krise. Du bist nicht mehr jemand, der mal einen Durchhänger hat – du bist ein Versager.

Den Kreislauf durchbrechen: Strategien gegen die Angst-Monster

Hier die gute Nachricht: Dieser Teufelskreis ist nicht dein Schicksal. Der erste und wichtigste Schritt ist das Bewusstsein für diese versteckten Mechanismen zu entwickeln. Du kannst ein Problem nicht lösen, das du nicht siehst.

Beginne damit, deine Selbstzweifel zu hinterfragen. Wenn der nächste „Ich bin nicht gut genug“-Gedanke auftaucht, werde zum Detektiv: „Wovor habe ich wirklich Angst? Geht es um die Sache selbst oder um die Reaktion anderer? Fürchte ich das Versagen oder die Bewertung?“

Ein revolutionärer Schritt ist die Trennung von Verhalten und Identität. Du bist nicht deine Leistung. Du bist nicht deine Fehler. Du bist ein Mensch, der manchmal erfolgreich ist und manchmal nicht – und das ist der normalste Zustand der Welt.

Verhaltenstherapeuten nutzen sogenannte „Verhaltensexperimente“ – kleine, bewusste Schritte außerhalb deiner Komfortzone, die deinem Gehirn zeigen, dass die befürchteten Katastrophen meist ausbleiben. Es ist wie Krafttraining für dein Selbstvertrauen: anfangs anstrengend, aber mit jedem Training wirst du stärker.

Selbstmitgefühl: Die Geheimwaffe gegen innere Kritiker

Kristin Neffs bahnbrechende Forschung zu Selbstmitgefühl aus dem Jahr 2003 zeigt einen Weg aus dem Selbstzweifel-Labyrinth auf: Behandle dich selbst mit derselben Freundlichkeit, die du einem guten Freund entgegenbringen würdest.

Das bedeutet nicht, dass du keine Ziele mehr haben oder dich nicht verbessern solltest. Es bedeutet, dass dein Wert als Mensch nicht davon abhängt, ob du diese Ziele erreichst. Du bist wertvoll, einfach weil du existierst – nicht wegen deiner Erfolge, deiner Leistungen oder der Meinung anderer über dich.

Diese Erkenntnis ist wie das Anschalten des Lichts in einem dunklen Raum. Plötzlich siehst du, dass die bedrohlichen Schatten nur harmlose Gegenstände sind. Deine versteckten Ängste verlieren ihre Macht über dich, sobald du sie beim Namen nennst und verstehst, woher sie kommen.

Der Weg aus dem Selbstzweifel-Labyrinth ist nicht immer einfach und manchmal brauchst du professionelle Unterstützung. Aber am Ende wartet eine Version von dir, die nicht mehr von versteckten Ängsten ferngesteuert wird, sondern bewusste Entscheidungen treffen kann. Diese Reise ist jede Anstrengung wert, denn auf der anderen Seite wartet endlich die Freiheit, du selbst zu sein.

Inhaltsverzeichnis